赞同来自: llllpp2016 、火锅008 、Euros 、mengyao

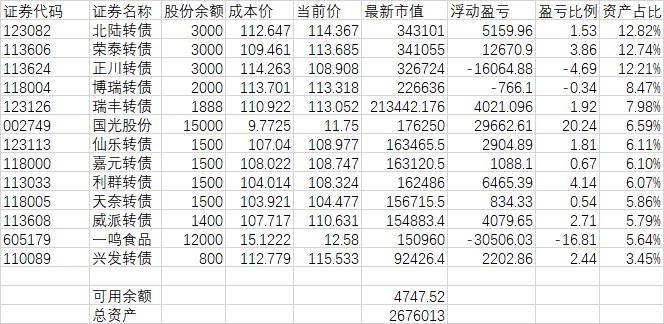

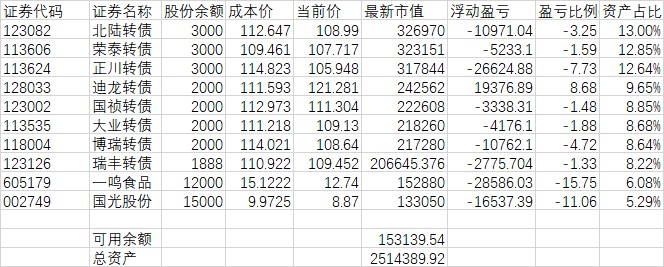

本来计划这个账户一直运行下去,由于形势变化,我改变了资金安排。以后这个账户不再公布。五年,可能是一个恰到好处的剧终时刻。

跟前几年的高潮相比,现在投资转债的收益比较低,账户第五年收益只有6.02%。但是看看当下到处是坑的投资环境,可转债依然是个人投资者最好的人民币投资品种。好过股票,好过债券,好过理财,也好过大多数基金。我还会继续买可转债,以后会在公众号上分享自己看好的转债。只是不再是实盘,也不代表我自己实际买入这些转债。

赞同来自: 小鸣19 、arya 、火锅008 、之鱼星 、深水炸弹 、 、 、 、更多 »

现在的情况不仅是股市不行,是整体经济不行,对未来的预期改变。上市公司业绩是宏观经济运行情况的微观表现,企业业绩不好股票就好不了。预期改变会导致估值改变、投资者信心改变。而牛市是需要情绪推动的,经济环境不好转,任何针对股票市场的救市措施都不会引起上涨。

证监会很清楚这个局面。救市安抚了股民,让大家觉得政府还是在乎我们的。也应付了更大的领导,表示他们在做事。这些措施直接针对交易环节出招,很好地满足了韭菜的情绪诉求。其实肖钢和刘士余都干过了,结果大家也看到了。这种做法实际上进一步破坏了市场生态环境,只会使市场更萧条。

我的建议是如果你在股票上赚不到钱,就降低股票仓位。要以过去几年的港股为借鉴,在大盘下跌的情况下寻找个股的、阶段性的、低估的机会。没机会就歇着,不要怕空仓,要学会认输,打不过就跑。考虑到现在也没什么好的投资方向,最好就买点低价的可转债,拿个利息就好。

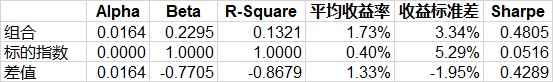

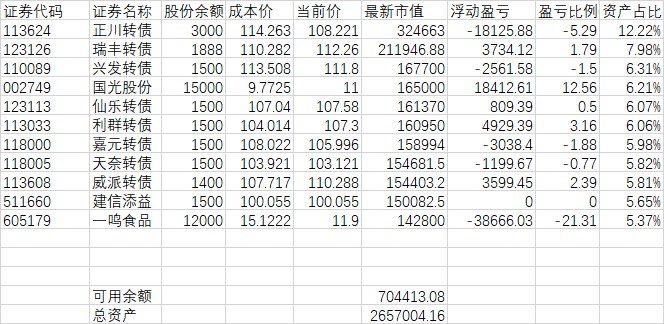

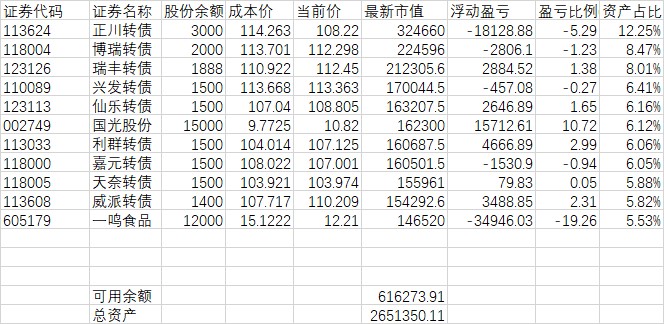

这个低风险账户从2018年10月开始运行,到上个月为止都是实盘,公布的仓位和实际账户都是一样的。这个月开始已经不一样了,现金部分已经转出去了。本来打算一直运行下去的,现在形势变化,我打算下个月满五年就结束掉。

赞同来自: 退休炒股 、Emcin 、若烹小鲜 、梦想成真啦 、李小录2024 、 、 、更多 »

转债还钱还是转股,说到底是个融资成本问题。如果利息成本低,债权融资成本就低。如果转股价格高,股权融资就划算。下修转股价本质就是提升成本来促成股权融资。

但并不是下修转股价就能实现转股,就算把转股价修到底,股价还要涨30%才能强赎。这个上涨才是关键。从主观上说,所有的上市公司都希望股价涨,问题是越来越办不到了。正邦转债的经历就是一个活生生的例子,转股价从14.77修到6.08,又从6.08修到4.35,再修到3.62。股价一路下跌,最后也没多少转股。下修就是刺激一下转债价格,来个几日游,到了后面几次基本上没反应了。

从企业角度来说,现在把转债单纯作为债权融资其实相当不错。以隆22转债为例,六年期债券年化成本1.8%,比发企业债、银行贷款划算多了。至于能不能转股就随缘,有能力还款为什么要下修转股?现在抱着这种心态的企业应该不少,表现在转债不下修,或者下修不到底。大不了还了钱再发,每次发转债原股东通过配售转债还可以小赚一笔。

企业拿到了超低成本的融资,买单的自然是韭菜们。因为韭菜们还相信转债会涨30%,其实形势已经变了。

说得理论一点,转债价值=债券价值+期权价值。期权价值高估,导致转债价值高估,使上市公司能够把转债卖个高价。

我一直认为,好的转债就是正股能涨的转债。由于期权价值的高估,好转债价格不便宜,失去了低风险投资的意义。接下低风险账户采取的是一种退而求其次的策略:在风险可控的前提下去买相对好的转债。具体来说,就是只买持有到期有2%以上收益的转债(避开问题债),如果买入后下跌就一直持有,如果有5%的上涨就卖出。持仓将分散化,同时增加轮动频率。

赞同来自: 胡辣汤水煎包 、青火 、Euros 、好奇心135 、xineric 、 、 、更多 »

让我搞不懂的是这么多人关注这几个资不低债、眼看要退市或破产的烂债。我能理解希望暴富的心理,搜特转债最后20元,正邦、全筑60多,如果买进来能刚兑或下修,100卖出就太美了。问题是你敢不敢重仓?买那么一点,还要天天去研究重整消息、法律问题、政策问题,而且是小概率赚钱,大概率像搜特一样门一关,什么时候能拿回本金谁也不知道。这种风险大赌注小的项目,最好的态度是别理它。

我以为出现退市以后市场会砸出一个坑,这个月的情况看影响不大。看来风险事件对散户的影响需要一个过程,韭菜要割过几次才会吸取教训。不过好像对上市公司的影响更大,大家看到股价不涨的话下修无法解决转债,而且越是快到期越不容易解决。这段时间下修的多了,这是好事。

赞同来自: Shawlock 、流沙少帅 、skyblue777 、hunter007 、hhwllsj 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »

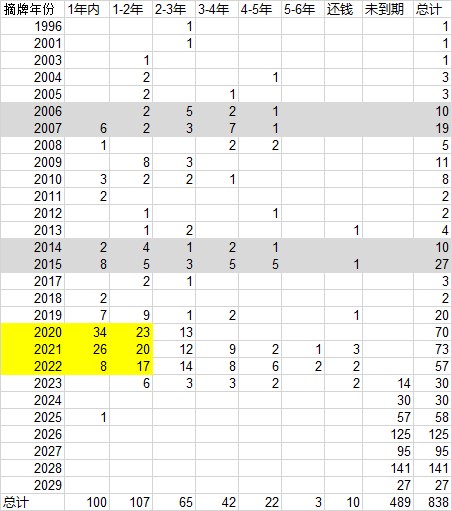

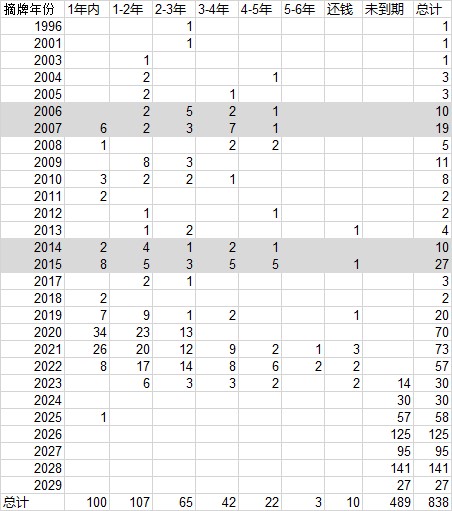

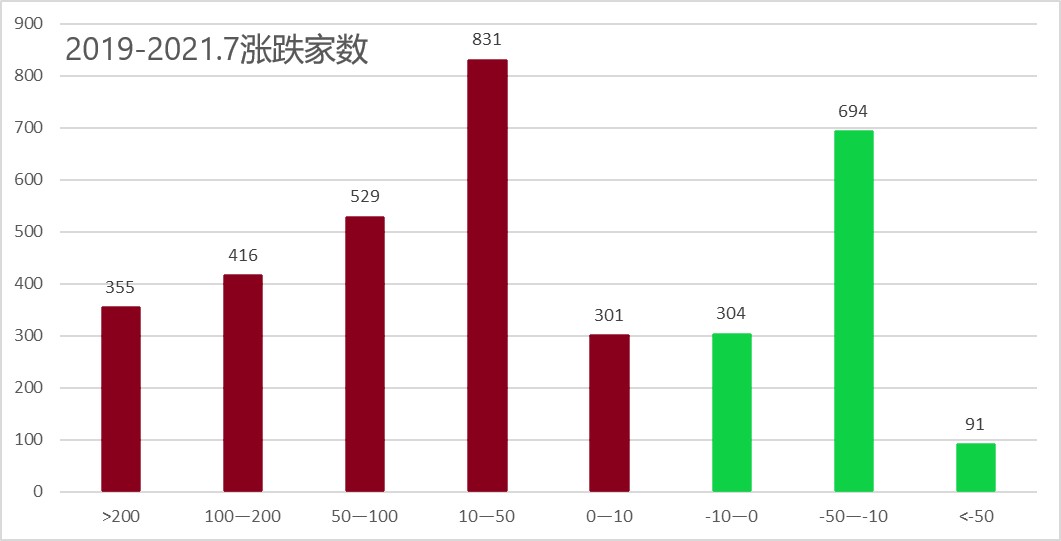

前段时间我统计了历史上每年可转债退市和这些退市转债存续多少年的情况。2020-2022这三年,存续期2年以内实现强赎的有128只,大约占存量转债的四分之一(这三年转债从196只增加到了465只)。如果能够大概率地买到黄色区域内的这部分转债,就能实现很好的投资收益。我把它们分成1年内,和1-2年两组,作了一番研究:

1、转股价下修的很少。1年组只有1只下修过,2年组有5只下修。概率不到5%。说明两个问题,新转债下修普遍不积极,好转债都是正股能涨的。

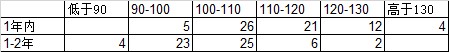

2、我们买转债的前提是保本,或者放宽一点120元以买入损失可承受。转债如果上市后价格一直高于120元就没机会买。从这些转债最低价分布的情况看,有18只完全没有给买入的机会。100-120区间占大部分,78只。低过100的看起来也有32只,占1/4。考虑到2021年初转债市场出现过一次大恐慌,以后低价买到双低好债的机会应该不多了。

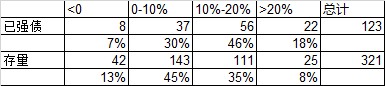

3、这些转债上涨的原因大部分是业绩优秀。128只转债对应123家上市公司(有几家发了2次转债)。从2020-2022三年净利润成长率看,去掉最高和最低各三家极端情况,平均三年净利润增长率127%。只看2021年净资产收益率,大部分都大于10%。作为对比,2022年以前发行,现在仍然存续的转债,对应321家上市公司,三年净利润成长率平均值是-21.8%,roe平均值是5.5%

从两组转债ROE分布区间也可以看出,ROE高低与强赎具有相关性,特别是烂公司不能转股方面表现得更明显一些。已经强赎的转债中那些ROE比较低的都是重组或者撞上炒作的风口。

通过粗浅的分析,快速强赎的转债主要靠正股的上涨,正股的上涨主要靠业绩,也有可能撞上风口或者重组。作为一个可操作的策略,看业绩比赌风口要更可行。只是好转债通常不便宜。

同时也可以看出买低价转债不是一个好的策略,那几只烂债好几年了还在那里,还是低价。从近两年的一些案例看,有些多次下修还是不能强赎,也有一些到期还钱了事。每家企业都希望股价上涨完成强赎,但是没业绩就是涨不起来。

另外再提醒一下,快到期的转债如果还有溢价都是风险,随着到期日的临近,溢价会迅速变为0。120以上、一年以内到期的转债都要注意。我已经卖了迪龙转债。

赞同来自: ccnuwater 、一思难过 、mengyao 、夏日骑缘 、flybirdlee 、 、 、 、更多 »

说明:

1、这个数据是我从choice终端直接导出来的,可能不很准确,特别是2000年以前早期的转债。

2、有些转债很早就大部分转股了,后来股票下跌了,有几百万或者一二千万一直存在到期。这种情况我就算它提前转股了。2025年到期的那1个案例是英科转债。

3、像光大转债这种情况,虽然大部分转成股票,对转债投资者而言,结果和到期还钱是一样的,我也算它到期还钱。

从这些统计数据看,牛市是早期转股的主要动力:2006-2007,2014-2015是两个转股的高峰期。2018年扩容后发行的转债相当大部分都在2年内完成了转股。由于这两年没有普涨的牛市,转股就靠个股上涨+下修。另外近三年来还钱的案例增加了。

过去转债为什么普遍能转股,我认为有几点原因:

1、过去A股普遍的高估值使上市公司有主观意愿通过股权去融资,而不是还债。

2、上市公司有手段去推动转股:下修转股价、释放业绩、配合股价炒作等。

3、以前上市公司少,转债少,市场关注度高,加上活跃的炒作氛围也容易形成一致预期,有利于炒作。

现在好像这些原因都发生了变化。最明显的就是光大转债,上市六年没有一波牛市,股价炒不起来,又没法下修。最后找人接盘已经是最好的结果。除了有心无力的,愿意还钱的也变多了。前几年还钱的都是国企为主,像航信、电气、广汽都是不缺钱的主。但是去年还钱的九州转债,企业也就是一般般,最后也还钱了,甚至在六年时间里一次下修都没有,说明企业对于转股的意愿和能力都不强。

如果转债到期还钱不再是小概率事件,那么现在可转债的溢价就是高估了。特别是快到期的转债,期权价值会随着到期日的临近快速贬值。这里特别提醒一下迪龙转债,我认为很可能会还钱:

1、年报显示企业现金+理财有16亿,转债余额3亿,有能力还。

2、这两年企业没有资本开支,没有资金需求,2022年利润86%用来分红,同时也说明未来业绩增长潜力有限。

3、这公司去年搞的股权激励已经卖掉90%,内部人卖股票的价格也就是9元多,看来再上涨也难。

我是去年4月份推荐的,现在还是赚了一点,高管们的持股计划现在卖了,我们也可以卖了。去年的推荐文章:迪龙转债

赞同来自: 火锅008 、丢失的十年 、basementkids 、jiandanno1 、ZJQ13016985085更多 »

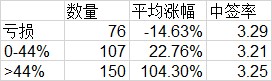

这里统计的收益或亏损是假设新股上市后,如果连续封板,以开板当天收盘价卖出;如果没有封板,则以上市当日收盘价卖出。卖出价取上市当天和开板日两个日期收盘价孰高。涨幅以卖出价与发行价作比较。

1、333只新股平均中签率万分之3.24,平均涨幅是50.95%。全部新股预期收益总和是5.88%。看上去好像还不错,但这5.88%是以平均中签率和平均涨幅为前提。实际上个人投资者打新的结果不可能平均,打中一个亏损可能全年收益就是负数,这不是无风险收益。

2、按照收益情况分为三组,上涨是大部分,亏损面还不小,而且亏损幅度也不小。

3、所有的亏损新股都出在科创板和创业板。如果只打沪深主板的新股,中签率是万分之4.23,平均涨幅118.15%。但是全年主板只发了68只新股,预期收益加总后只有3.34%。这个3.34%是无风险收益。

4、作为对比,看看过去的好日子。2020年虽然已经有科创板了,但是全年399只新股没有一只亏损的。平均中签率万分之3.54,平均涨幅191%,全年预期收益25.76%。

无论是5.88%的有风险预期收益,还是3.34%的无风险收益,从收益率上看就没有什么吸引力。我去买个紫银转债、浦发转债,到期益率都超过3%。打新股还有两个问题:一是要开账户、要配市值,二是容纳的资金量有限。综合评估,连鸡肋都算不上。

结论是:为了打新股去开账户、配市值已经是过去式。已经有账户而且有股票的,顺便可以打一打沪深主板的新股,不打白不打,打了基本上白打。

接下来还要搞注册制,看样子北交所今天新股发行的状况将会是沪深两市的明天。如果成真的话,现在的收益都不会有。至于这种情况对整个资本市场生态的影响,那将是一个宏大的话题。

赞同来自: ttxie

找到两个低风险投资的方向:

如果只要求年化5%,现在转债有不少到期收益率3%以上,比如一些银行转债、大盘转债,评级比较高的,只是盘子比较大炒不起来,而且目前看不到转股的可能,现在价格都很低,纯债到期收益率3%。买这些品种至少不会亏,还有两个上涨的机会:1、下修转股价。2、三五年时间内涨一波的机会总是有的。在有保底的情况下,达到5%以上收益是大概率。鸡肋虽然食之无味,好歹总是有点肉。

另一个方向是换美元到海外账户买美元债。现在可以去香港了,去办张银行卡。每个人一年有5万美元的换汇额度,转到海外买美元债。中资银行在海外发行的美元债利率都在4%以上。现在人民币又升上来了,进一步再升的可能性不大,过一二年如果人民币贬值了,有可能在汇率上有额外的收益。

赞同来自: 火锅008 、六毛 、大头大头5069 、理想已实现 、天道忌巧 、 、 、 、 、 、更多 »

2022是个灾年。灾难是人生的一部分,只是我们还不习惯。我们都习惯了银行理财产品一定会赚钱,不去想想政府花那么大力气把理财产品变成净值型、强调自负盈亏是为什么?我们都习惯了打新股一定赚钱,为什么别人的股市都不是这样?我们还习惯了企业上市一定能成功发行,以为打新股亏钱以后圈钱游戏不受影响。三年之后,我们终于明白病毒无法消灭,封控只能暂时解决问题,最终还是要和全世界一样过这一关。我们要从畸形繁荣里回到正常,从妖艳贱货的宣传回到真实。明白这一点再去看过去的这三十年,是这个世界一百年来最和平、繁荣的三十年,其余时间都是经济危机、世界大战、核战阴影,比现在可怕多了。在那些可怕的岁月,世界还是在前进,还是出了很多投资大师。

对2023年的判断,我觉得还是有很多困难,气氛会有所改变。房地产拐点、财政困难、外部经济脱钩是很大的问题,但现在恢复经济是人心所向,防疫的管制措施解除了,最大最现实的约束已经解除了。对宏观作判断显然超过散户的能力,只能自下而上去找一些业务增长确定、价值低估的公司。另外打算多看看港股和海外的品种。

赞同来自: lu1999 、Ujg68gy 、丽丽的最爱 、biso 、南国东路 、 、 、 、更多 »

对于可转债的看法。这个月可转债出现了较大的下跌,主要是高价转债下跌比较多,转债的平均溢价水平有较大下降,成交量也恢复了一些。下跌后高价转债仍然有很大的泡沫,我认为130元以上的转债就不应该有溢价。相反低价转债虽然溢价很高,上涨的弹性不足,但是作为债券,收益率和安全性都还不错。

这个月债市出现了大调整,据说很多银行的低风险理财都亏了。这可能是个趋势吧,以后可能所有的投资都是有风险的,这样看来,低价转债至少在安全性上是有把握的,只是需要一定的知识做选择。

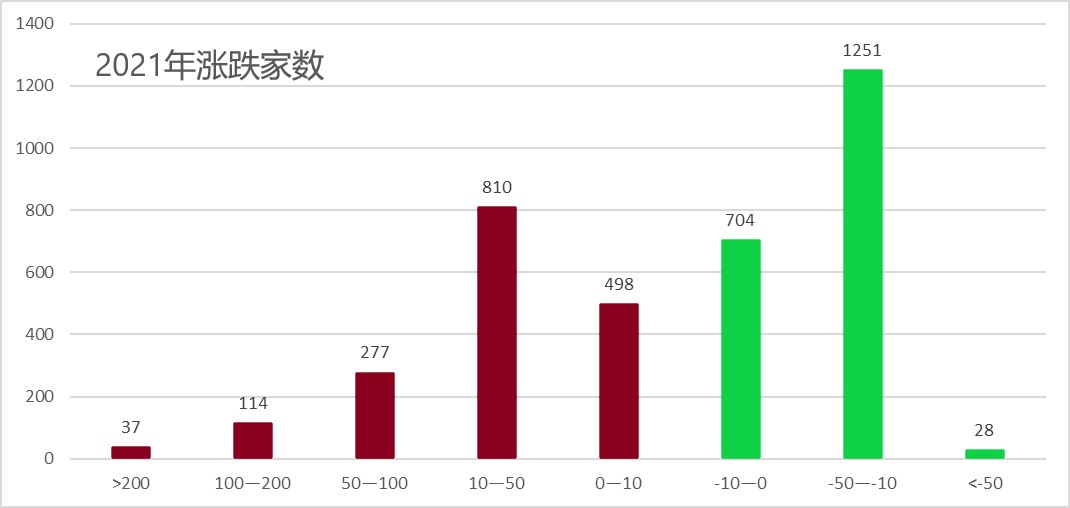

《可转债的黄金时代可能已经结束》写得很好。2019-2021这三年可转债的黄金时代将来可能不会再有。但是相对股票、房地产、以及其他我能想得到的投资,可转债是个避风港。只要你不去追求过高的收益,分散买低价的转债,我相信是能够获得稳健收益的。在现在这种经济大环境下,能做到这样还不够吗?

赞同来自: tongzhangji 、奇乐文化 、六毛 、gaokui16816888 、自以为价值投资 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »

很久以来,A股的估值一直是高于其他市场的。人们研究这一现象,认为有这样几个原因:1、中国是个成长的经济体,上市公司的成长性高于成熟市场。2、中国证券市场是审批制,证券供给有限。3、中国资本市场是封闭的,外资易进,内资不易出。4、A股没有有效的做空机制。

这个月我关注的一些股票,有些只是季度表现不及预期,就出现了比以往剧烈得多的下跌。我觉得这不是简单的周期性情绪波动,而是对未来的预期变了。时下流行的一句话是这么说的:今年很不好,却是未来最好的一年。

我理解的价值重估就是港股在过去这几年的经历。刚开始是看市盈率,A股通常认为20倍合理,港股传统行业10倍合理。后来变成看市净率,破净了觉得算低估。再后来直接看股息率,只有分红才是真的。现在连股息率都担心不稳定。

A股会不会走这条路,不好说。但是经济成长性下降、上市公司稀缺性降低是客观事实。现在投资者要做的是调整预期,就算指数到3000点以下,也不要想着去抄底,搞”别人恐惧我贪婪“那一套,以后30倍市盈率不当回事恐怕不行了,20倍也不是理所当然。买转债要忘掉过去两年养成的“格局“,不要想着到200元了,以后到130元就差不多了。相反,买入的时候要做三年不涨,到期还钱的准备才行。偶尔命中几个强赎的,收益率能高过通胀就烧高香了。

赞同来自: ijob 、star 、火锅008 、huitu 、Euros更多 »

四年以来,今年是收益最差的一年,而且这11%的收益都是去年四季度赚的,2022年这9个月净亏损。原因是去年底可转债严重泡沫,我空仓了一段时间,没找到其他可以投资的低风险品种,今年建仓又过早了。看看yy凌波老师,只有佩服。

回首看2018年10月,只有92只转债,1100亿的规模,一天成交金额12亿,换手率不到1%。现在431只转债,7663亿规模,一天成交480亿,换手率6%。这四年经历了转债扩容、打新、妖债炒作、2020年底的信用危机、2021年的大牛市、2022年初的大泡沫。现在有10%的上市公司发了转债,我们见证了一种证券从边缘走向热门,并再次价值回归的过程。我越来越觉得转债是特别适合中国国情的一个投资品种,上市公司、机构还是散户用这个工具能达到一种特别和谐的关系。未来不论股市如何波动,它会继续发展壮大,而且它将始终是一种对散户特别友好的证券。

现在的好消息是随着市场的调整,已经有超过三分之一的转债到期收益率为正值(持有到期能保本)。有些基本面很不错的转债到期收益率相当于银行存款,溢价还比较高,已经可以建仓了。至少跟存银行相比,还有个下修和正股上涨的概率。超额收益要看会不会再有妖债和普涨行情。在这个人人感受到寒意的经济环境里,我有信心赚得比银行存款多。

关于股票,我承认有不少股票已经跌到了低估的位置,有买入的想法。不过看了港股以后冷静下来了。7月底开了个模拟账户买了9只股票,现在已经全部亏损,最多的一只亏了30%。

昨天统计了今年以来A股涨跌情况。统计区间从1月1日到8月30日,删掉了2021年12月20日以后上市的股票,一共4656只。

1、上涨的1425只,下跌的3231只。60%下跌。

2、下跌20%以上的1510只,上涨20%以上的554只。

3、从一级行业看,只有七个行业平均是上涨的,平均数下跌的24个。具体看上市公司,煤炭、光伏、养殖是上涨的主要板块,涨得比较多,也比较普遍。其他的行业要么涨得不多,要么没有板块效应,没什么价值。

今年沪深300指数下跌了17%,大部分人股票的成绩应该就是这个水平。

这几个月我看了一些公司,找到几家不错的,价格也低。7月初建了个模拟账户,买了9只股票,现在是7只亏损,账户净值0.95。

什么是熊市?大多数人亏钱就是熊市。谁是大多数人?就是我们。

低风险账户卖了大族转债和敖东转债,这两个虽然快到期了,盘子太大。逢高先出来。今年转债市场一直高估,好一点的也是鸡肋,这几天转债连续下跌,希望能够跌出机会。

之前看中的股票这两个月都涨得不错,踏空无数。今年可能还会有更多,都是历练。说一句心得:错过的牛股多了,迟早会有没错过的。人的运气应该是个正态分布,去年凭运气多赚了一点,今年就还回去一些。

这个低风险账户是年初减仓的,后来陆续加到了满仓,这个月已经高于年初,今年实现正收益。

从溢价率、价格、成交量等市场总体指标看,可转债市场整体在卖出区域。不过现在市场大了,局部机会还有,所以这段时间也买了一些。选择的方向是不管溢价率多高,转债价格120元以下,企业基本面良好就买。如果市场不好,下跌空间在20%以内。如果大盘或个股上涨,应该能得到高于理财的收益。另外还有个下修转股价的可能性,就当中奖了。

思路没有改变,安心休息。

赞同来自: 低风险养基 、丢失的十年 、ryanxzqn 、luckych 、mengyao 、 、更多 »

现在银行理财预期收益也都在4%左右,因为净值化了,到期能有多少也不一定。现在到期收益率2%左右的转债还有一些,我自己看看企业报表,选一些负债比较低的,没有偿债风险去买。即使将来价格跌了,持有到期还能拿个利息。还有一些企业基本面不错的,可能到期收益率是-3%之内的,属于输得起的,也买了。万一股票涨了,收益就能超过银行理财。

我自己的对比,做股票的账户前几年比低风险账户赚得多,但是今年低风险账户基本上没亏。几年一平均其实收益差不多,还不如做低风险省力又省心。

从2016年到现在,A股其实没有经历过真正的熊市,只有2018跌了一年也就回来了。现在国内外经济形势比2018要严峻得多,只是宏观形势反映到具体企业还有一个过程。当然,肯定会有波段的、局部的行情,也会有牛股,但是我不敢赌。真正的熊市是什么样子,这几年的港股给了我很深刻的风险教育。

更重要的是,我觉得这不是周期性的波动,而是市场已经变了。今年这么多知名的基金经理、投资界名人都翻车了,很可能是因为没有适应市场的变化。以后会变成什么样,现在还不知道。在看不清楚的时候,就先歇歇吧。

投资不是赌博,投资是生活。也许我是杞人忧天,也许会错过很多机会。生活总有起起伏伏,钱是赚不完的,但是会亏完。

赞同来自: steven1521 、luckych 、mengyao 、xm0409 、ryanxzqn 、 、 、更多 »

对于这些现象,有过很多研究。我印象比较深刻的几个观点,1、中国是一个成长的经济体。2、资本市场是封闭的,外资进来容易内资出去难。3、上市比较难,上市公司有制度红利。4、没有做空机制。等等。总之这么多年都是这样,一定有它的道理。

我们也习惯了这个环境,找出一套在这个环境赚钱的方法。只要企业好,估值高没关系,以后会更高的。下跌不要怕,熬几年都会涨回来的。但是情况似乎在发生变化。

前几年我推荐过星宇股份,这是一家优秀的公司,唯一的问题就是股价太贵,市盈率很少低于30倍。2018年出现了一次市盈率低于30倍的机会,股价50元,接下来二年时间涨到了200元。2021年出现了上市以来第一次的利润下降,股价从200跌到100,又到了30多倍市盈率。我相信这企业依然很优秀,利润下降有短期因素,问题是这30倍还撑得住吗?

根据以前的经验,这半年跌下来,A股好像又到了可以抄底的时候。我隐隐觉得疫情过去后,恐怕也回不到从前了。可能是这两年一直有关注港股,对于高估值没法适应,对于哪里是底没有信心。这种感觉是不是对不知道,有三件事已经永远地改变了。

1、A股市场已经变大了。沪深A股已经4700家,而且以一年400家的速度在增加。原来A股有壳价值,市值底线20亿。现在低于20亿的有600家。一半以上的企业市值低于50亿。从投资角度看,上市公司中平庸之辈或者失败者的比例将越来越高。

2、中国经济的成长性降低。

3、国际环境改变。如果说加入WTO后中国获得了全球化的红利,现在是个拐点。

很久以来,我们都习惯了房价只涨不跌,突然有一天发现中国也有鹤岗这种地方。股市会不会这样呢?不知道。现在打新股已经亏钱了。

这个月打新股的门票水晶光电也卖了。红利ETF也在3元多卖了。今年这种形势下,这个低风险账户还算是比较稳。妖债又回来了,转债可能是未来几年的避风港。

赞同来自: mengyao 、阳光海岸360 、ryanxzqn

转债价格下了一个台阶,现在已经有一些可以买的品种了。另外,还有一些股票下跌以后股息率已经高于5%,而且企业稳健,也可以作为低风险投资的目标,比如宁沪高速之类的。可以关注下个月仓位变动情况。

熊市的正确姿势就是老实挨打。挨打的姿势有两种,一种是早点割肉,给个痛快,割完了别回头。不要去接飞刀,不要想着熊市三个月就完事了。熊市就是风险大于机会的时候,就算有反弹,就算反转又牛市了,少赚点也没什么。什么时候买,那是另一个问题。大多数人抄底成功的概率远低于踩坑。

另一种姿势是立正挨打,满仓过冬。如果对股票有信心,公司的价值在那里,价格波动就浮云。这么做的好处是不用想抄底,涨起来的时候每一波都不错过。

最糟糕的就是立场不坚定,割肉心疼,最后心疼得不行了只好割肉。好不容易割了,又想抄底,抄完底过二个月再割一次。还有人说吃饭行情的,这么多年了,请问高抛低吸学会了吗?

赞同来自: ryanxzqn 、人来人往777 、zhuzi51

如今世界不太平,打仗、疫情、经济,天天一惊一乍的。与其买了股票煎熬,不如存银行省心。现在银行理财也是净值型了,收益很低,也不知道他们买了什么东西。索性自己去找个稳一点品种。今年以来市场风格向价值股转移,银行估值低又有分红,本来打算买银行股或者银行ETF,为了再分散一下行业,就买了红利ETF。现在的价格,应该能跑赢理财。

别的没什么好说了,股市上不是天天有机会的。看到一句话送给大家:

赚钱的投资有两种,一种是运气特别好赌对了小概率事件,一种是抓住了确定性的市场错误定价。

还找不到好的低风险投资机会,钱存到银行去了。空仓用不着焦虑。炒股这么多年,明白一个道理:机会永远是有的,重要的是机会来的时候,你有能力去抓。

这个月股票跌得更多,所有指数都已经在年线之下,如果相信技术分析的话,已经正式进入熊市了。熊市的意思是任何时候买入都是错的,任何时候卖出都是对的。不过我的股票还没有卖。我相信这些公司还在发展阶段,几年以后会比现在更有价值。也许未来半年或者一年之内股票价格会比现在低得多,我并不打算卖出等跌下来再买入。因为以前这么做的时候大多数都是弄巧成拙,现在想明白了,接受它。

一鸣食品刚刚发了业绩预告,四季度亏损了3000-4000万元。亮点是下半年开了近380家店,收入增长20%左右。常州和嘉兴工厂的产能还没有利用起来,下半年开店大多是自营店,费用高又遇上疫情,业绩难看很正常。一切都在既定的路线上前进。今年如果疫情持续、或者原料价格还是很高,或者在江苏的市场推广不成功,都是风险。谁又能永远一帆风顺呢?企业经营做不到,股票投资也一样。

这段时间在看许小年的文集《从来就没有救世主》,10年前出版的。那时候吴敬琏还可以上央视说“中国股市还不如赌场”,现在环境不同了,书的内容就不传播了。我得到的一个认识是:经济形势不是烧开水,冷了就火开大一点,热了就加点冷水。经济波动是太平洋上的波浪,任何力量不能左右。没有全知全能的神,历史上宏观调控结果大多是一地鸡毛。有些事只能接受它、调整自己。

赞同来自: 看价格冲冲冲 、积少成多66 、丢失的十年 、xjy123 、掌牛郎 、更多 »

转债要么是债性,价格在110元甚至100元以下,溢价多高都没关系,大不了持有到期。要么股性,溢价为0,价格完全跟股票走。历史上也是这样,高溢价的阶段通常是转债价格较低的阶段。像2018年四季度转股溢价40%以上时,当时一大半转债跌到100元以下,溢价虽然很高但是有债底支撑,跌无可跌。而1月24日全部转债的平均价格是146元,平均转股溢价率是38%。去年6月开始转债市场就一直在这种双高状态。由于正股常常有惊人表现,转债涨到200以上成为常态,支撑起了高溢价。包括我自己因为屡次卖飞,也变得惜售,不拿到180元以上不卖。

泡沫再坚硬终究是泡沫。这两天股票一跌,转债风险暴增。不管将来股票大盘怎么走,现在可转债市场毫无疑问是风险远大于机会的阶段。已经到了克制贪婪和侥幸,果断采取行动的时候了。

赞同来自: klh63FWE2vb 、好奇心135

从年初开始,2021年都在等坏消息,担心又是一个2018。等了一年除了2月份茅指数崩盘有个像样的下跌,全年都是稳字当头。中间教培政策、恒大暴雷都只是回调了几天就平静了。今年发生了好多影响深远的事件,像美国股市已经对中国企业关上大门,取而代之是A股一年500家IPO,我相信这一定会深刻地改变风险投资的生态,并影响一二级市场。疫情已经对全球经济布局、金融政策、商业形态产生了很多影响;还有房地产市场变了,人口增长拐点了,一切都是多年未有之大变局。只是见识有限没办法看得更远。我们只能说大环境有很多看得到的不确定性。这种情况下如果出几个引起人们信心崩溃的事件一点也不奇怪。保留应对手段很有必要——说句大白话就是:不要满仓。

新的一年还有没看到大的低风险投资机会。只能从微观入手,去找基本面能够把握的个股。好的一面是,这种如履薄冰的状态下股票容易出现合适的价格。

2021年港股好像是全球最差的市场,港股的特点是没有最低只有更低。低估的股票价格会给投资者充足的安全边际,我坚信有价值的企业一定会发光,打算挖掘几只股票去忍受寂寞。正在关注香港中小LOF基金(501021)。

2021年就这么匆忙而又忐忑地过去了。虽然大盘表现平平,由于可转债牛市,今年收益不错。面对继续忐忑的2022,让我们祝愿世界和平。

赞同来自: ryanxzqn 、分分钟狮子王 、huitu 、apple2019 、胆子真不大更多 »

泡沫阶段也是回报最高的阶段。还好前几个月一直看空不做空,保持半仓,结果这一个月赚了以前一年的钱。这个阶段主要是选择合适的机会卖出,希望在泡沫最高潮离开,看能不能把握好火候。

现在用双低策略已经找不到可以买的转债了,接下来的二年可以赌一赌回售策略。发行转债的企业99%都不想还钱,接近回售期的转债等于有了一个倒计时,督促企业赶紧下修。以现在市场的溢价水平,只要下修到底,就能涨一波。

前段时间说过岭南转债,我看不上没买,结果很快就公告下修。11月份还有吉视转债下修,都是属于这种情况。

可转债市场扩容是从2018年底开始的,回售期一般是发行后第四年,2022年开始将有大批转债进入回售期。只要符合以下三个标准,就可以买入博下修:

1、距离回售期不足一年。

2、转债价格理论上应该低于100,不过会很难买到,可以放宽到105或者110以内也可以。

3、正股价格低于触发回售价格,略高于5%以内也可以。

这三个条件是大框框,具体做选择要看个人判断了。比如不要买亚药这种内部一片混乱的,或者不缺钱的国企,要找善于资本运作的、缺钱的……等等。今后两年可能就是玩这个寻宝游戏了。

9月份以来,指数没怎么跌,个股75%是下跌的,而且跌幅不小。现在经济环境很不乐观,疫情长久反复、消费需求不振、房地产行业大调整、电力市场的不协调,都是问题。三季度报表出来以后,好多公司单季度都是下降。虽然说中国股票市场和经济形势相关性不强,但是经济形势会影响具体上市公司的业绩,总感觉有一种上涨战战兢兢,下跌理所当然的气氛。

可转债市场总体价格跌得不多,溢价持续上升,原因是正股跌了。现在溢价处于2018年以来的高位,属于性价比很低的阶段。整体上没机会,我们当然也可以去找25%上涨的股票,只是逆向行驶总是容易出事故。不知道需要多少时间才能消化这种情况。

刚开始炒股那几年,有一分钱都要打到股票账户上,永远是满仓,总是怕错过机会。后来发现买了股票亏钱的比较多,没必要这么着急。即使有机会,错过了也没什么,股市上最不缺少的就是机会。

赞同来自: ryanxzqn 、wydqh 、mengyao 、老表 、栀子花开888更多 »

这个月可转债终于出现了较大幅度的回调,今年这波行情大概要告一个段落了。

去年底集思录转债等权指数是1528点,9月份最高点是1927点,涨了26%,几乎是一路单边上涨。回头去看,去年底是小盘股的低点,也是转债溢价的低点。而现在从整体上看,转债指数也好,绝对价格也好,都是历史高位。我观察到两个现象:

1、9月30日130元以上的转债占29.75%,差不多是历史上最高,这些转债平均转股溢价21%。如果去掉那几只溢价超过100%的妖债,溢价率只有11%。今年转债的行情很大程度是因为正股上涨而产生的。

2、现在转债整体溢价处于历史较高水平,而高价转债的溢价并不高,溢价主要是被低价转债抬高的:110元以下的转债平均转股溢价59%。也就是说,低价格+低溢价的双低转债少了,如果对正股基本面还有所要求的话,那就更少了。这是转债市场参与者增加,市场变得有效的必然结果。

两个现象说明以后可转债没那么好做了。9月中旬以来转债出现明显下跌,看看是否会跌出机会来。

今年年初低谷的时候,很多转债直接按债券来定价,期权价值极低。大半年过去,市场证明了这种定价是个错误,参与纠正这个错误的人都赚到了钱。今年股票市场整体下跌,宏观经济指标、货币政策都面临很大的不确定。在上下两难的当下,可转债下有保底的特点显得尤其珍贵。这种情况下,对可转债给予更高的价格一点都不奇怪。当更多的人了解并参与这个品种,价格的底线和上限就会被抬高。也许永远也不会回到年初的定价标准了,也许现在看起来很高的位置,在未来看可能是一个正常的位置。

我这段时间主要在看港股,看多了以后对股票审美发生了变化。港股的特点是长期不涨。在一直不涨的漫漫长路上,你必须要有很硬的逻辑支撑才能走下去。以这些理论去看待A股,股票价格基本上要打个对折以上。我知道A股和港股是不同的市场,但是如果离开炒作去讨论投资的话,适用的理论应该是统一的。

现可转债绝对价格和溢价处在一个历史高位,对股票市场又不适应的状态下,我选择观望。虽然有踏空的风险,今年毕竟已经赚到了钱,我等得起。

2019年到2021年7月的二年半时间,沪深300指数涨了60%。同时60%的股票是上涨的,2年涨幅超过50%的股票占1/3。这两年的行情是比较好做的,只要不瞎折腾,赚到60%不难。

今年以来情况发生了变化,一半以上的股票是下跌的,沪深300指数已经跌了7.68%。整体上难做了。

上半年可转债行情不错,中证转债指数涨了7%,转债等权指数涨了14.65%,好像所有的转债都是涨的,只是赚多少的问题。

从过去三年的经验看,现在可转债市场处在高估区,无论是溢价率还是到期收益率都是一个比较高风险的状态,以往这种情况难以持续。但是现在债券市场的利率水平较低,会不会出现新情况很难说。我个人看法还是偏保守,一定要保住胜利果实,哪怕错过机会也在所不惜。

月初买了三个转债,把斯莱转债180元卖了,又卖飞了。现在还有些现金,接下来先观望一阵。

赞同来自: npc小许 、何必当初 、pppppp 、胆子真不大 、utxf更多 »

这个数据没有包括这几块收入:货币型基金的利息收入,债券利息,股票分红,打新债收益。这些收益很琐碎,就不统计了。

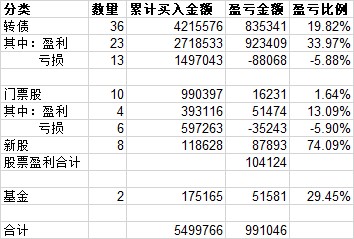

1、开户以来一共买了36只转债,盈利23只,胜率64%,平均盈利比例34%;亏损13只,占36%,平均亏损5.88%。下注三次赢二次,赢每次赢三块,亏每次亏六毛。不知道这个胜率和赔率是什么水平,但我知道这个水平如果能一直保持下去,股市就是提款机。

2、2年9个月中了8只新股,赚了8.8万元,门票股赚了1.6万元。由于门票股占用了30万元的资金,却只贡献了10.4万元的收益,收益率远低于账户平均。可以说,打新股拖累了账户的表现。

3、南方原油基金买入10个月赚50%,拉高了账户收益。

4、账户累计买入金额550万元,2.75年换手5.5次,每年换手2次,平均持股时间半年。

跟转债轮动策略相比,这个账户的特点是主观性比较强。选择转债的时候考虑双低但不完全以双低为标准,兼顾企业基本面。在下跌的时候会选择继续持股,上涨也会等涨到盈利50%以上。表现出来就是轮动频率低、持股时间长,单只转债的盈利比较高。缺点是买错一只转债资金就会被长时间占用,效率很低。我看了一下最长的拿了625天只赚了15%。也有拿了281天,亏损10%出局的。这可能是收益低于双低轮动策略的主要原因。

现在复盘下来,半年时间,能赚的转债基本上就已经涨起来了,没动一般也就没戏了。今后最多半年时间要进行轮动。

我还会通过基本面去选择标的,虽然比较辛苦,2/3的胜率还不错。另外这几年通过看公司基本面,也发现了不少好公司,象金禾实业、新凤鸣、伟明环保、水晶光电等等,在另外的账户买股票收益都超过了转债。

赞同来自: mengyao 、luckych 、kirk91 、Nikoa1224 、tottijian 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »

当初开立这个账户是为了证明可转债是个投资的好品种,证明自己的见识正确,现在这个目的已经达到了。

这个成绩还算不错,如果有抄作业的朋友,应该都是赚钱的。不过我做得不算好,yyb凌波的双低轮动策略是2018年5月开始的,现在已经盈利144%,收益比我高一截,风险比还低,而且他的策略不看基本面,比我轻松。建议大家去抄他的作业。

相比之下,我的策略虽然以双低为框架,不过会更关注公司基本面。太差的不会买。我是以买股票的心态去买转债,尽量买好公司,用转债去替代股票可以减少看错的损失,用一定的溢价换取保底。买了以后常常会一直持有它上涨到高位。好处是会赚得比较多,坏处是效率比较低,有时会一直在低位占用仓位很久。

用集思录的经典问题来总结,在凌大的策略里,转债是裹着巧克力的粪球,在我的策略里,转债是裹着粪的巧克力球。

这两年转债涨得比较多的反而是一些基本面很一般的公司,因为重组,或者某个概念大涨,甚至毫无理由地涨一波。我这两年赚的最多的两只转债智能和思特,都是这种情况。事实已经证明他的策略比较好,我接下来也会调整,具体方法还在考虑。

2018年10月 100万元

2019年9月 121.42万元

2020年9月 154.35万元

2021年6月24日 200.49万元

赞同来自: 胆子真不大

经过7个月,账户终于走出低谷,再创新高。这7个月的磨难是去年11月份冲动的代价。

去年10月押中智能转债,一笔赚了20万,头脑一发热,在高位建了个满仓,正好接下来小盘股杀和转债杀,一直跌到1月份。把赚到的20万全部还回去了。好在最低谷的时候我只换股不减仓,坚定保持满仓,现在总算回来了。

11月份满仓有一部分原因是之前一年多我买的转债大部分都涨了,觉得空仓就是错失机会。买贵了无非就是赚少一点或等待时间长一点,头脑一发热,买了一批价格在120左右的转债,有几只亏了20%。

今天回顾了一下2018年转债扩容以来的行情波动。总体来看呈现转债价格提高、溢价提高的趋势,但是阶段性的高低点波动还是不小。特别是转股溢价同时受股票大盘波动和转债价格波动的影响,这两年每年都有超过20个百分点的波动。如果踩在高点进去遇见股票大盘调整,杀伤力很大。接下来的操作中要注意避开阶段性的高点,更耐心一些就好。

赞同来自: 老实点儿 、leavening 、逍遥chen 、star 、妖红 、更多 »

安徽合力与杭叉集团是叉车行业双巨头,两家公司利润差不多,市值合力是杭叉的一半。普遍看法说合力是国企,经营效率比较差。从财务指标和业务发展趋势看,不如杭叉。我比较了两家公司,杭叉的确略好一些,觉得不致于差一倍。我见过有些民企官僚腐败一点都不输于国企,反而是国企有刑法有纪委管,还规范一些。特别是有优秀团队的地方国企,出了很多牛股。

这个月涨得最好的两只转债小康和维格都是我极不看好的,特别是维格转债,我认为最有可能出现违约的转债,这个月涨了一倍。我采取驼鸟政策,不看它。

我们在几千只股票中进行选择,一定有自己的某个标准,被称为投资策略。根据策略选出的是自己认为上涨可能性最大,上涨空间最大的股票。如果我们的策略有效,那么执行下来就会得到一个好的收益。但是任何策略都是一个概率,不可能是100%成功,一定会有部分选中的跌了和没选中的涨了。只要多次、长期地执行下来成功大于失败,收益率表现满意,那么就是一个成功的策略。在执行过程中出现失败的情况,这是正常的,不应该轻易地去改变策略。我们只抓住自己划定的机会,有时候失败个案正是策略有效的表现。

我看衰维格是因为商誉金额接近净资产,一旦计提就会导致资产严重缩水,极大影响偿债能力。我没看它近期的报告,只看到消息说今年这公司利润上升,不知道是否摆脱了商誉减值的风险。如果是的话,那属于困境反转。但是回到半年前,我也不会冒着资不抵债的风险去赌这个困境反转。

打麻将的人都会懂,打对的牌不一定每次都会赢,但必须坚持按牌理打,才有可能赢钱。道理很简单,就是遇到诱惑的时候坚持不容易。

Edge

Edge Chrome

Chrome Firefox

Firefox

京公网安备 11010802031449号

京公网安备 11010802031449号